コントローラーの製作

|

いいロボットも、コントローラーがしっかりしていなければ、思い通りに動いてはくれません。ここでは、簡単な有線コントローラーの作り方を解説します。

中学生ロボコン唯一の電子系作業ですが、それほど難しいものではありません。このコントローラーを作れるようになると、モーターを使った工作の幅が一気に広がります。ぜひ覚えましょう。 |

スイッチの種類

|

|

右図は押しボタン型のスイッチです。スイッチと聞いてまず思い浮かべるのは、このようなスイッチではないでしょうか。端子が2つ付いていて、ボタンを押すとAとBが繋がります。押している間だけONのものと、押す度にON/OFFが切り替わるものがあります。 |

|

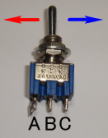

これは端子が3つのスイッチです。このようなレバー式のスイッチをトグルスイッチと言います。レバーを←に倒すとB-C、→に倒すとA-Bが繋がります。レバーの動き方には、

- 中央・右・左の状態があり、どちらかに倒しても手を離すと中央に戻るもの

- 中央・右・左の状態があり、手を離した場所で止まるもの

- 右・左の状態しかなく、反対側に倒しても手を離すと元の側に戻るもの

- 右・左の状態しかなく、手を離した側で止まるもの

などがあります。 |

|

トグルスイッチの概念図。分かりづらいかな・・・ |

|

6端子型のトグルスイッチです。3端子のトグルスイッチを横に2つ並べたものだと考えてください(上側の写真は配線済みの図)。 |

中学生ロボコンでは主に、aタイプ(両はね返り型といいます)の6端子型トグルスイッチを使います。

|

製作手順

|

外箱の製作

|

|

- 外箱の材料には食品用タッパーを使います。

- 底面の青い円で示されているところはスイッチを取り付ける穴です。M6のドリルを使って、使用するスイッチの数だけ、操作しやすい場所に穴を開けましょう。

- 側面の赤い四角で示されているところは導線を引き出すための穴です。導線を穴に通してからスイッチのはんだ付けをすればM10程度の穴でも事足りますが、スイッチやモーターが通る程度の大きさがある方が便利です。カッターかニッパーでで50×30mm位の穴を開けておくことをお勧めします。

|

スイッチの製作

|

①

|

トグルスイッチを裏返し、動かないように固定します。コントローラーの外箱に開けた穴に反対側から差し込んで留めると作業が楽です。ペンチなどの工具に挟むなどの手もあります。 |

②

|

図のように対角線の端子同士を短い導線で繋ぎ、はんだ付けします。この繋ぎ方をたすきがけと言います。 |

③

|

スイッチ同士はこのように繋ぎます。このときの導線は10cm程度の長さがあるものを使いましょう。線は交差していても大丈夫です。 |

④

|

ロボット本体のモーターの数に応じて、必要な数だけ繋ぎましょう。 |

⑤

|

一番端にはバッテリーを繋ぎましょう。直接電池ボックスにはんだ付けするのではなく、コネクタを使うことで簡単に電池ボックスを付け外しできます。 |

⑥

|

モーターは残った真ん中の2端子に接続します。この時の導線は本体とコントローラーを繋ぐものであるため、1m位の長さが必要です。但し長すぎると導線の重さでロボットがフラつきます。 |

|

|

|

スイッチの取り付け

|

|

- スイッチは外箱の内側から穴にはめ込み、ナットを使って留めます。

- モーターとそれに繋がる導線を側面の穴から外に十分引き出します。

- 導線が無理な形で折り曲がらないよう気をつけて、スイッチ周りの配線をタッパーに収めてください。

- ふたをしっかりと閉めて出来上がり。

|

|

スイッチの仕組み

|

|

バッテリー、モーター、スイッチ、導線を簡単な図に表すとこんな感じになります。二本線がバッテリー(長い方が+)、Mがモーターです。絵と記号と混ざってますが気にしないでください。私は機械科なので・・・ |

|

スイッチのレバーを下に倒すと、端子は上と真ん中が繋がり、モーターには左から右に電流が流れます。絵にカーソルを当ててみてください。

※電流は本当は-から+に流れるそうですが、わかりにくいのでここでは+から-に流れると考えます。 |

|

スイッチのレバーを上に倒すと、端子は下と真ん中が繋がり、モーターには右から左に電流が流れます。これにより、上の時とはモーターが逆方向に回転します。 |

|

|

|